Oleh Sunu Wasono

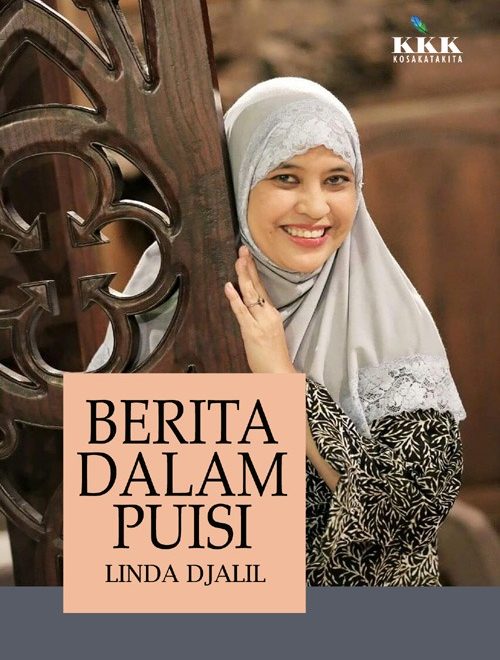

Berita dalam Puisi, judul buku setebal 120 halaman ini, dari satu sisi mengingatkan saya pada judul antologi puisi karya Sapardi Djoko Damono, Dukamu Abadi, yang di dalamnya tidak dijumpai sebuah sajak pun yang judulnya sama dengan judul buku tersebut. Meskipun judul sebuah antologi puisi tidak harus diambil dari salah satu judul sajak yang dimuat di dalamnya, banyak atau sering dijumpai judul buku sebuah antologi puisi diambil dari salah satu judul puisi yang dimuat di dalam buku tersebut, seperti buku antologi puisi berikut: Dan Kematian Makin Akrab (Subagio Sastrowardoyo), Asmaradana (Goenawan Mohamad), Kusampirkan Cintaku di Jemuran (Asep Samboja), Tango Kota Air (Aswina Aziz Mirasa dan Hendry Ch. Bangun), dan Jagat Lelembut (Sunu Wasono). Hal ini saya singgung untuk menunjukkan bahwa dugaan saya mengenai judul buku ini, Berita dalam Puisi, meleset. Saya mengira judul buku ini diambil dari salah satu judul puisi yang dimuat di dalamnya. Ternyata tidak demikian. Saya tidak menemukan sajak “Berita dalam Puisi” pada antologi ini.

Ketidaktepatan dugaan itu mendorong hadirnya dugaan baru, yakni bahwa antologi ini pastilah berisi berita atau reportase yang dipuisikan. Artinya, sajak-sajak yang terhimpun dalam Berita dalam Puisi bertumpu pada berita, atau diciptakan berdasarkan kejadian atau peristiwa yang sudah menjadi berita atau diberitakan.

Ternyata dugaan kedua itu pun tidak sepenuhnya benar. Berita dalam Puisi bukan berita yang disajikan dalam bentuk puisi. Antologi ini, seperti antologi lain, merupakan himpunan puisi yang tidak diikat oleh satu tema tertentu, sejumlah berita, atau kejadian yang sudah diberitakan. Oleh karena itu, Berita dalam Puisi lebih tepat dinikmati sebagai lazimnya puisi yang dapat diangkat dari isu apa saja meskipun boleh jadi sebagian ditulis berdasarkan berita.

Dalam konteks itu, ada baiknya disinggung buku puisi lain sebelum pembicaraan tentang Berita dalam Puisi dilanjutkan agar pemahaman terhadap antologi tersebut lebih afdol. Pada tahun 1890 Tan Teng Kie menulis syair Djalanan Kreta Api yang kalau ditilik dari segi isinya menggambarkan pembangunan dan peresmian sebuah jalan kereta api. Oleh Claudine Salmon (Tanojo, 1993:29; lihat juga Salmon, 1985: 30; Salmon, 2010: 289—290) syair itu digolongkan sebagai jenis cerita mengenai kejadian semasa. Bagaimana pembangunan sebuah jalan kereta api, mulai dari persiapan, tenaga kerja, pihak yang berpartisipasi, terutama tuan tanah; kegiatan pasca peresmian jalan kereta api; dan dampak pembangunan jalan kereta api bagi lingkungan, dinarasikan melalui 118 bait dalam syair tersebut. Jadi, syair itu menggambarkan secara utuh pembangunan jalan kereta api pada abad IX. Apa yang digambarkan Tan Teng Kie adalah kejadian nyata yang dapat dirunut tempat dan waktunya.

Syair Tan Teng Kie disinggung pada tulisan ini hanya untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan antara karya Linda Djalil dengan karya Tan Teng Kie. Pertama, sesuai dengan judulnya, karya Tan Teng Kie berbentuk syair, sedangkan karya Linda Djalil berbentuk puisi bebas. Kedua, meskipun ada kata berita pada judulnya, Berita dalam Puisi bukan jenis puisi macam Djalanan Kreta Api karya Tan Teng Kie yang dengan rinci menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Enam puluh lima sajak yang terhimpun dalam Berita dalam Puisi ini berbicara tentang banyak hal yang sedikit-banyak berhubungan dengan pengalaman penyairnya yang notabene adalah mantan perempuan wartawan.

Sebagai wartawan, ia mempunyai tugas meliput berbagai peristiwa atau kejadian yang dari perspektif jurnalisme dianggap penting untuk diwartakan. Kalaupun sudah tidak aktif sebagai wartawan pun, naluri kewartawanannya tetap melekat sehingga bilamana ada kejadian atau peristiwa yang menggelitik hatinya ia catat dan abadikan ke dalam puisi. Barangkali karena itulah lingkup masalah yang diusung dalam sajak-sajaknya beragam.

Menghadapi berbagai realita di lapangan, seorang wartawan yang juga memiliki jiwa penyair rupanya belum puas kalau hanya mencatat dan memprosesnya menjadi berita. Ia juga tergoda, terpanggil, atau terdorong untuk mengabadikannya dalam bentuk puisi. Terkait dengan itu, ia coba menempatkan apa yang dijumpai dan disaksikannya lebih dari sekadar bahan berita.

Dengan perasaan, penghayatan, dan subjektivitasnya, ia coba selami, renungi, dan sikapi masalah yang dijumpainya di lapangan itu. Dari situ menetaslah sejumlah puisi yang dari segi pembaca dapat ditafsirkan bermacam-macam pula.

Bila dikaitkan dengan subjek penciptanya—yakni penyair—sajak-sajak yang terhimpun dalam antologi ini lebih memperlihatkan sikap seorang Linda Djalil sebagai penyair tinimbang Linda Djalil sebagai wartawan yang harus bekerja sesuai dengan kaidah kewartawanan, yakni 5 W+ 1 H. Lebih-lebih tidak semua sajak yang terhimpun dalam buku ini didasarkan pada berita yang ditulis penyairnya atau orang lain.

Oleh karena itu, dalam memahami sajak-sajaknya—meskipun judulnya selintas mengesankan betapa pentingnya kedudukan atau peran berita dalam puisi—kita tidak harus selalu mengaitkannya dengan babonnya: berita. Faktanya dalam antologi ini kita dapati sajak tentang ibu, hubungan anak dan ibu, ayah dan anak, kenakalan remaja, masa depan, suasana alun-alun, prajurit, adab, nasib nelayan, kdrt, dan sejumlah masalah lain lagi yang boleh dikatakan bebas dari ketergantungannya pada berita atau peristiwa tertentu.

Kalaupun ada sejumlah sajak yang bisa dihubung-kaitkan dengan peristiwa tertentu atau fenomena tertentu, aksentuasi yang tampak di situ bukan lagi pada kebenaran beritanya, tetapi pada sikap subjek(tif) penyairnya. Oleh karena itu, yang terlihat dalam sajak macam itu adalah kesan, sikap, dan opini penyair tentang fenomena dan peristiwa tertentu.

Agar bisa dibayangkan apa maksud paparan di atas, ada baiknya dikutipkan satu atau dua sajak sebagai percontoh sekaligus alat penjelas.

API BERKOBAR DI KEBAYORAN

menyala bara

tak kunjung padam

melahap segala rahasia

jilatan menyapa

perhitungan dagang perkara

sebagian tertawa

mensyukuri kejadian

sebagian lemas

karena harta tertindas

kumpulan uang sogokan dalam laci

ludes bagai kerupuk legam

sia-sia injakan kaki selama ini

uang hantu digondol setan

Dari judulnya jelas kiranya bahwa sajak di atas menggambarkan “musibah” kebakaran yang terjadi di Kebayoran. Dengan kata Kebayoran kiranya orang cepat paham bahwa lokasi kebakaran terletak di Kebayoran. Namun, apa yang terbakar tidak terjelaskan secara eksplisit dan konkret dalam sajak tersebut.

Mereka yang pernah mengikuti atau memantau pemberitaan tentang kebakaran di daerah Kebayoran lewat media sosial (facebook, youtube, tiktok, instagram, twitter) yang kini “menguasai” denyut kehidupan sehari-hari masyarakat, koran, atau televisi akan mengetahui bahwa yang terbakar adalah sebuah gedung.

Linda Djalil dalam “Api Berkobar di Kebayoran” tidak menyebutkan langsung dan eksplisit gedung apa yang terbakar. Akan tetapi, ia memberi clue atau petunjuk lewat penggunaan sejumlah diksi, seperti melahap segala rahasia, dagang perkara, uang sogokan dalam laci yang tentu saja menautkan pikiran orang pada kasus kebakaran Gedung Kejaksaan di Kebayoran.

Itulah salah satu cara Linda Djalil sebagai penyair menggambarkan peristiwa kebakaran yang terjadi di Kebayoran, tepatnya kebakaran Gedung Kejaksaan Kebayoran. Kalau dia harus menulis berita, tentu bunyi kalimatnya tidak seperti kalimat atau larik-larik pada “Api Berkobar di Kebayoran”. Ia harus jelas dalam menurunkan berita sesuai dengan pegangan, kaidah, prinsip, atau apa pun istilahnya, yang berlaku dalam dunia jurnalistik, yakni apa yang dikenal dengan 5 W + 1 H. Sedapat mungkin pada saat menulis berita, ia akan menghindari kalimat-kalimat metaforis yang bersayap. Ia akan menyajikan berita kebakaran itu secara “objektif” (faktual) sehingga tidak mungkin ada frase atau ungkapan dagang perkara, sebagian tertawa mensyukuri kejadian, sebagian lemas karena harta tertindas, uang hantu digondol setan yang sarat perasaan dan penafsiran. Dengan diksi macam itu suara pencerita menyusup. Dalam puisi, kehadiran diksi yang konotatif itu sah.

Kalau pencerita atau penutur dianggap representasi atau kepanjangan tangan penyair, diksi tersebut mewakili suara atau opini Linda Djalil. Sindiran, satire, atau sinisme yang memancar dari diksi dagang suara, kumpulan uang sogokan, uang hantu digondol setan kecil kemungkinannya hadir dalam berita. Kata-kata yang dimuati perasaan tertentu (secara teoretis) hanya boleh muncul dalam teks cerita, bukan teks berita. Dengan demikian, “Api Berkobar di Kebayoran” lebih sebagai tanggapan penyair daripada berita tentang kebakaran Gedung Kejaksaan di Kebayoran Baru.

Paparan serupa berlaku juga untuk sejumlah puisi lain, seperti “Dia adalah Affan Kami”, “Martabak Tipu Martabak”, “Pasir Meradang,” “Benur” “Andika,” dan “Saya Tas Super Mahal Kremes, Tertawa Melihat Perempuan Indonesia” yang sarat sindiran. Yang utama pada sajak-sajak tersebut—meskipun kalau ditelisik kemungkinan memiliki kaitan atau pertalian dengan berita—bukan muatan berita dengan fakta yang mendukungnya, melainkan muatan cerita dengan nada, rasa, dan sikap penuturnya. Kaitan ekstrinsik atau konteks sajak-sajak tersebut dengan berita atau realita dapat ditemukan atau dikenali lewat aspek intrinsik puisi itu sendiri, misalnya melalui penggunaan diksi tertentu.

Penyebutan nama orang, Andika misalnya, tempat, atau nama plesetan—hermes menjadi kremes—kiranya menjadi petunjuk sekaligus referensi atau acuan (bagi pembaca) untuk membantu pembaca memahami esktrinsikalitas sajak tersebut. Jadi, dalam konteks sajak-sajak Linda Djalil yang terhimpun dalam buku ini, berita “hanya” menjadi semacam alat atau kapstok—meminjam istilah M. Saleh Saad pada kuliah Pengantar Sastra era FSUI Rawamangun. Dengan kata lain, berita dalam sajak-sajak Linda Djalil bukan merupakan bahan bakunya puisi. Berita bukan menjadi objek material, tetapi objek formal yang menunjukkan dari perspektif mana suatu peristiwa atau fenomena diteropong. Kebakaran gedung hanya merupakan instrumen untuk mengungkapkan sesuatu yang produknya bisa berupa cemooh, ledekan, sindiran, atau kritikan.

Masih dalam konteks berita, tidak semua puisi yang terhimpun dalam antologi ini memperlihatkan kaitan langsung maupun tidak langsung dengan berita. Wilayah perhatian Linda Djalil mencakup urusan yang lebih luas dari sekadar berita. Ia juga peduli dengan masalah keluarga, lingkungan, pendidikan/moralitas, dan lain-lain. Sajak “Alun-Alun” yang ditempatkan di halaman paling awal berbicara tentang suasana alun-alun Yogyakarta. Sajak macam ini tentu tidak terikat atau harus dipertalikan dengan berita mengenai alun-alun Jogja.

Isi sajak sekadar deskripsi alun-alun Jogja yang dalam pandangan aku lirik merupakan tempat yang menggairahkan dan menggemaskan. Secara keseluruhan nada yang tersirat dalam sajak itu menyenangkan. Masih banyak lagi sajak-sajak lain yang tidak harus dikaitkan dengan berita, seperti “Bila Sadarmu?”, “Bunga Pletok”, “Duh Sawo”, “Duniamu Yang Keras”, “Iri”, “Kenangan di Pekalongan,” dan “Kenangan Durian” yang ditimba dari sumur pengalaman pribadi penyair sendiri.

Sebagai perempuan yang paham dengan dunia perempuan (Indonesia), Linda Djalil tergelitik menyoroti gaya hidup mereka. Orientasi kelompok sosialita atau perempuan yang ingin seperti kelompok sosialita disindirnya melalui sajak panjang dengan judul panjang juga, “Saya Tas Super Mahal Kremes, Tertawa Melihat Perempuan Indonesia”. Dengan menempatkan tas merek kremes (plesedan Hermes) sebagai penutur/pencerita disindirlah gaya hidup perempuan sosialita dan perempuan-perempuan (non sosialita) yang keranjingan tas hermes.

Tas Kremes yang berlaku sebagai penutur/pencerita panjang lebar menyampaikan sindirannya yang pedas terhadap perempuan-perempuan yang mengorbankan apa pun demi tas Kremes yang menjadi penanda kelas dan keelitean seseorang atau kelompok perempuan tertentu.

Banyak hal yang mendapat tanggapan Linda Djalil dalam sajak-sajaknya. Perilaku koruptif, ketakpedulian sosial, ketimpangan di masyarakat, kesewenang-wenangan, dan problem lainnya mendapat perhatian Linda Djalil lewat sajak-sajaknya dalam antologi ini.

Problem itu diabadikan ke dalam puisi dengan berbagai cara. Ada yang disampaikan dalam wujud sajak pendek (“Gempa”), ada yang disajikan dalam sajak panjang seperti yang terlukis dalam sajak “Saya Tas Super Mahal Kremes, Tertawa Melihat Perempuan Indonesia,” “Kalau Tak Punya Adab,” “Hai Pohon, Minggirlah,” atau “Di Pelupuk Mata.”

Secara keseluruhan sajak-sajak yang terhimpun dalam antologi ini tampil dalam bahasa yang mudah dicerna dengan pilihan kata yang sederhana dan tidak membuat pembaca mesti sibuk mencari maknanya di kamus. Dengan kata lain, sajak-sajak yang terhimpun dalam antologi ini menggunakan bahasa yang lugas dan transparan. Sesuatu yang diusung ke dalam puisi disebut langsung dan dideskripsikan. Saking lugasnya, sajak-sajak karya Linda Djalil ini terkesan to the point, hadir tanpa balutan metafor atau peranti puisi lain sehingga kurang selaras dengan prinsip bahwa puisi itu berbicara tentang sesuatu secara tidak langsung, selaras dengan pendapat Sapardi Djoko Damono: “bilang begini maksudnya begitu.”

Saya tidak sedang mengatakan bahwa secara literer sajak-sajak Linda Djalil lemah karena kelugasannya. Justru sebaliknya, yang ingin saya tekankan adalah bahwa pada sajak yang spontan, lugas dan tidak terlalu memamerkan pemakaian metafor terlihat kekuatannya dalam segi kejujuran dan komunikasinya. Saya pikir di situlah letak kekuatan sajak-sajak Linda Djalil.

Melalui kelugasan atau “kepolosan” sajak-sajaknya, kita temukan nasihat/peringatan (“Iri,” “Kalila,” “Pembalasan”), kesaksian (“Andika”, “Benur,” “Tak Terima Keadaan,” “Tak Kusangka,” “Kaluna,” “Sentuhanmu, Ibu,” “Tanah Moyangku”), kenangan (“Bunga Pletok,” ”Dunia Wartawan,” “Kenangan Pekalongan,” “Miskin,” “Soto Enak Itu,” “Meja Makan Cinta”), simpati terhadap sosok/pribadi tertentu (“Penjual Gudeg Jogja,” “KDRT”), empati terhadap pribadi yang tertindas atau menjadi korban kekuasaan (“Dia adalah Affan Kami,” “Marina,” “Pasir Meradang”), sindiran yang tajam namun tidak sarkastik (“Duh Sawo,” “Kacau,” “Lebih Baik Motor Saja,” “Sorghum,” “Tipu Selalu I”, “Tipu Selalu II,” “Api Berkobar di Kebayoran,” “Bencana,” “Hai Pohon, Minggirlah,” “Kalau Tak Punya Adab,” “Sepak Bola! Menggelinding pun Memakai Otak!” “Yang Mulia Ingin Main Film?” “Mulia Oh Mulia,” “Pelajaran Membaca: Itu Si Budi,” “Saya Tas Super Mahal Kremes, Tertawa Melihat Perempuan Indonesia”), religiusitas (“Inilah Saatnya,” “Rumah Indah”), optimisme (“Kekuatanmu, Kekuatanku”) yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sosial-politik sekarang. Dalam kelugasan sajak-sajaknya kita temukan nada getir, kesal—mungkin juga gemas dan cerewet—geram, sedih, dan kelakar (humor).

Membaca Berita dalam Puisi kita seperti dihadapkan pada rupa-rupa atau keanegaragaman persoalan. Oleh gaya penyampaian Linda Djalil yang cenderung spontan, lugas (namun sarat pesan dan sindiran) itu kita—bila lupa tidak mengambil jarak—kemungkinan akan larut dan terbawa oleh sikap penutur (aku lirik) yang kadang kesal, gemas, marah, atau bersimpati pada sesuatu selaras dengan nada puisi itu sendiri. Tentu saja hal itu tidak menjadi masalah, apalagi kalau tujuan membaca kita hanya ingin menikmati, tidak ingin lanjut ke tahap mengkritisi.

Dalam konteks itu, saya tiba-tiba saja teringat pada dua istilah, sentuh estetik dan sentuh kritik, warisan M. Saleh Saad, salah seorang tokoh kritik Aliran Rawamangun tempo dulu.[1]Seorang pembaca ahli (pembaca serius), menurutnya, seyogyanya tidak berhenti pada sentuh estetik ketika ingin membedah karya sastra. Ia harus mengalami atau sampai pada sentuh kritik. Seorang pembaca awam yang hanya ingin mendapatkan kenikmatan dari karya sastra yang dibacanya cukup sampai pada sentuh estetik.

Sentuh estetik dicapai seorang pembaca ketika ia berhasil lebur dan menyatu ke dalam dunia rekaan karya yang dibacanya. Ia ikut sedih, senang, penuh semangat, geram, kesal, atau bahagia selaras dengan apa yang terlukis dan atau dialami para tokoh yang diciptakan oleh penulis/pengarang. Selesai membaca, seorang pembaca awam tidak mempertanyakan apa yang terjadi pada tokoh yang dilukiskan dalam karya yang dibacanya.

Sebaliknya, seorang pembaca ahli setelah larut dalam dunia rekaan yang diciptakan pengarang harus dapat mengambil jarak dengan persoalan dan tokoh-tokoh yang membius dan menyihirnya untuk kemudian mempertanyakan berbagai hal: mengapa kisah berakhir mengejutkan, mengapa muncul konflik di antara tokoh, mengapa muncul sikap tokoh tertentu yang berseberangan dengan tokoh lain, mengapa tokoh-tokoh menempuh jalan yang mungkin menurut ukuran moral berseberangan, dan sebagainya dan sebagainya. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah seorang pembaca ahli melakukan analisis dan kajian yang kritis dan mendalam.

Dalam menghadapi Berita dalam Puisi, prinsip di atas saya pikir dapat diterapkan. Pembaca boleh hanya sampai pada tahap menikmati, tidak membuka ruang bagi dirinya untuk mempersoalkan, atau pembaca bersikap kritis dan aktif mempersoalkan, tidak puas hanya karena sudah terhibur. Terkait dengan dua pilihan itu, saya berpendapat bahwa sajak-sajak Linda Djalil terlalu sayang kalau hanya diperlakukan sebagai karya hiburan. Dengan sajak-sajaknya Linda Djalil saya kira tidak sekadar ingin menghibur dan menyihir kita untuk larut atau hanyut ke dalam sajak-sajak yang diciptakannya.

Dengan sajak-sajaknya ia ingin menyindir, mengkritik, memperingatkan, menasihati, dan menyampaikan rasa prihatin terkait dengan kondisi sosial tertentu. Ia lebih dari sekadar ingin mengajak kita untuk larut dalam dunia rekaan yang ia ciptakan. Ia tidak hanya mengajak kita untuk menertawakan gaya hidup perempuan penggila tas bermerek seperti yang terlukis dalam “Saya Tas Super Mahal Kremes, Tertawa Melihat Perempuan Indonesia,” misalnya, tetapi juga ingin mengajak kita untuk bersikap kritis terhadap realita ironis dan fenomena tertentu (gaya hidup yang merek minded, sikap hidup yang menghamba pada tren, dan sebagainya) yang menjadi wilayah perhatian dan keprihatinan penyair.

Linda Djalil melalui Berita dalam Puisi dengan kelugasan gaya pengucapannya mengajak kita untuk peduli dan kritis terhadap fenomena dan permasalahan di sekitar kita. Untuk itu, keterlibatan dan kekuyuban kita seyogyanyalah tidak hanya sampai pada tahap sentuh estetik, tetapi sampai pada tahap sentuh kritik.

Terlepas dari berbagai kemungkinan ajakan itu, kita patut berbahagia dengan lahirnya Berita dalam Puisi sebab bagaimanapun kehadiran antologi ini telah ikut memperkaya khazanah kesastraan Indonesia, khususnya ragam puisi. Kita sambut dan rayakan terbitnya buku ini dengan membaca (hingga mencapai tahap sentuh kritik) dan mendiskusikannya.

Pondok Rajeg, 3 November 2025.

Rujukan

Damono, Sapardi Djoko. 2010. Bilang Begini Maksudnya Begitu. Ciputat: Editum.

———— . 2017. Dukamu Abadi. Jakarta: Gramedia.

Miraza, Aswina Aziz dan Hendry Ch. Bangun. 1980. Tango Kota Air. Jakarta: Lingkaran Budaya Pelita.

Salmon, Claudine. 1985. Sastra Cina Peranakan dalam Bahasa Melayu. Jakarta: PN Balai Pustaka.

————. 2010. Sastra Indonesia Awal: Kontribusi Orang Tionghoa. Jakarta: KPG.

Sambodja, Asep. 2006. Kusampirkan Cintaku di Jemuran. Jakarta: Bukupop.

Sastrowardoyo, Subagio. 1995. Dan Kematian Makin Akrab. Jakarta: Grasindo.

Tanojo, Edwina Satmoko. 1993. Dari Djalanan Kereta Api Sampai Kembang: Suatu Studi atas

Syair-Syair Tan Teng Kie. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Wasono, Sunu. 2017. Jagat Lelembut. Jakarta: Teras Budaya.

[1] Dua istilah itu diperkenalkan M. Saleh Saad dalam kuliah Pangantar Sastra dan Telaah Sastra yang diampunya di Jurusan Indonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Hal itu disampaikan terutama dalam kaitannya dengan posisi dan sikap seorang kritikus dalam menelaah karya sastra. Ia senantiasa menekankan pentingnya mengambil jarak dalam menelaah karya sastra agar diperoleh hasil telaah yang “objektif” dan kritis.

Makalah untuk acara Peluncuran & Percakapan buku Berita dalam Puisi Linda Djalil, 4 November, 2025 di Aula PDS H.B. Jassin, Gedung Ali Sadikin, Lt.4, Taman Ismail Marzuki Jakarta.